大分県立竹工芸訓練センターに通っていたころお世話になっていた青竹の教室で、オカメザサをつかった籠造りワークショップがあるとのことで参加してきました。

オカメザサって笹っぽい名前だけど、れっきとした竹です。

日本原産の竹で、かなり背丈の低いものになります。

ということで、レッツスタート!

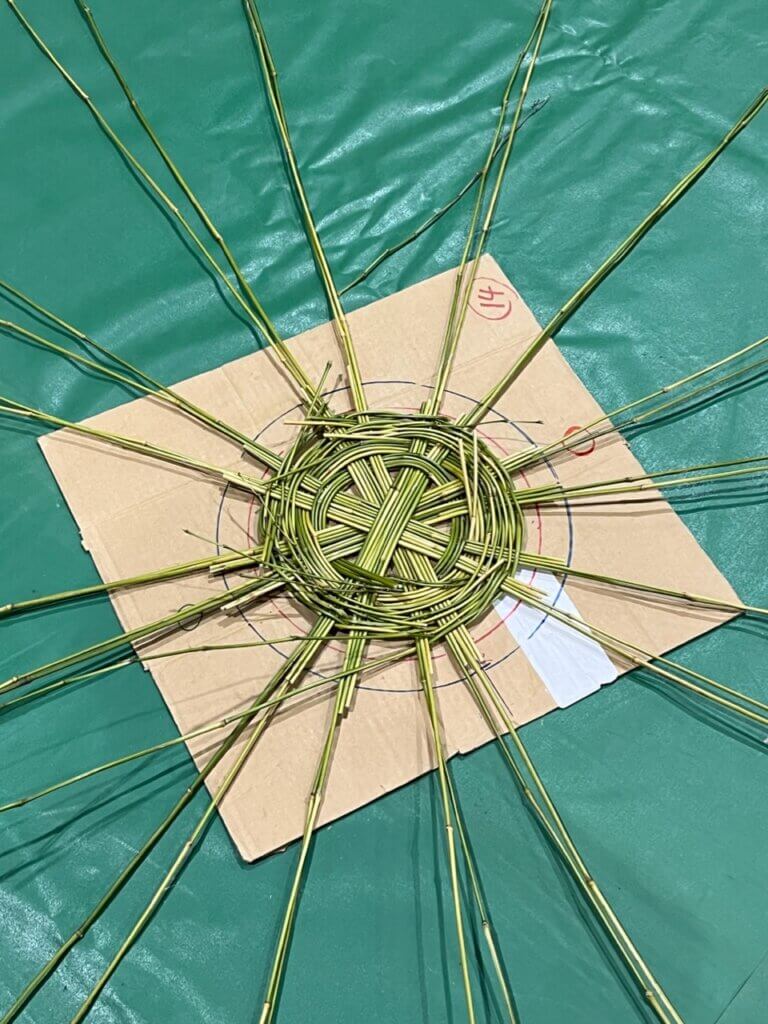

オカメザサの写真を撮り忘れていたので皆さんの想像力で補ってほしいのですが、そこから32本取り出し束にして骨組みとなる部分の準備を最初に行います。

くねくねしているとコントロールが面倒なので、ここではなるべくまっすぐなものを選びます。

これをバッテンにして菊底編みをしていきます。

編むときずれるので上に立ってしゃがんでくるくる回りながら編みます。

普通に色んなところに無理がでて身体中変な感じになるので事前にストレッチが必要でしたね。。。

クルクルが固定されてきたら束を半分にさいてさらに骨を増やします。

もうこの時点で参加者みんな汗だく。

普通に筋肉痛になる未来しか見えない重労働。

既定の本数あみあみしたらいよいよ立ち上げです。

普段竹で編んでいるときは曲げ癖をつけるか火曲げをするかの二択なのですが、オカメザサはぐっと力を入れてニューって曲げます。

やってみないと伝わらない気がしますが、折れる直前のところまでヌゥって曲げるのです。

かなり難しいです。

全部曲げたら一旦固定してお昼休みとなりました。

どう見てもゴンさんですよね、わかります。

この立ち上がっている骨ひごが壁の役割を担っているので、底の部分から上に向かって編みまくります。

ここまで編んでねーって言われてた高さまでやらず、ちょっと低めでなおかつふんわりなるよう編んでみました。

あとはこの骨ひごを折り返してあみあみして、固定して、足作っておしまい!

はい、説明端折りました!

でもここが多分一番時間をかけれる作業でしたね。

形がいつまでたってもイメージしていたものと違うんですよ。

うまく丸くならない。

でもまぁ、これはこれでかわいいと思います。

ということで、こんな感じに仕上がりました。

すでにカチカチですが、乾燥するともっとカチカチになります。

オカメザサは収穫してから三日ほどでかっっっちかちになります。

なのでスピード勝負です。

ワークショップが終わってからいろんな人とお話をしていたら、余ったオカメザサを少しいただけたので家に帰ってからおかわりスタート!

オカメザサは時間との勝負。

これは明日に持ち越せない!

てなわけで、底編みを小さくして背も少し低くして、立ち上げをなるべく直角に上げてこんな感じに仕上げました。

君はカヌレと命名しよう。

こういう形状も悪くない。

二つ目ということもあり、製作時間は2時間ほどでした。

一瞬で終わったな。

また汗だくになったけど。。。

一応比較も見たいということで、階段の上で撮ってみました。

もっとバエるスポットが必要ですね。

サイズ感としてはこんな感じです。

一つ目はリンゴっぽい形にしたかったのでリンゴと呼んでます。

リンゴとカヌレ。

どんだけ食い意地はってるんや!

ランキング参加してます。

よかったらぽちっと応援お願いします!